2024 Spring 社會學方法論

以身為度、如是我作:清華社會學系列講座

中國研究—在地知識、理論創新、「新冷戰」轉型

演講日期:2024年4月9日

講者:吳介民(中央研究院社會學研究所研究員、國立清華大學社會學研究所合聘教授)

紀要:羅琪玟(國立清華大學社會學研究所碩士生)

2024年社會學方法論課程辦理3場「清華社會學」系列講座,首場邀請中研院社會所研究員及清大社會所合聘教授吳介民老師,與我們分享他的中國研究經驗與思考。吳介民過去參與清大當代中國研究中心與社會所中國研究學程的籌辦。本次演講從中心設立之初承載的「中國研究轉型」使命談起,並以當前中國研究面臨的挑戰為主軸,最後以「學術典範更新」為中國研究使命共勉。

中國研究轉型的使命

陳水扁政府推行「積極開放、有效管理」的開放政策,台灣資本大舉進入中國,同時,台灣對中國經濟的依賴也急劇提高。實際上,當時中國採取全球主義戰略(globalist strategy),有意識地運用台灣與全球資本協助推行中國現代化。為了因應此種國際政經局勢的變化,2003年清大設立當代中國研究中心,並承載了三項中國研究轉型的使命:讓台灣的中國研究常態化;將中國研究社會科學化;以田野調查為方法。[1]

1. 從匪情研究到中國研究

冷戰期間,台灣對中國的關注以情報系統的「匪情研究」為核心。即便冷戰結束後改稱「大陸研究」,但無論以匪情或大陸研究為名,實際上都是特殊化兩岸關係,而非置於全球脈絡下討論。為了讓台灣的中國研究成為正常國家下常態化的中國研究,清大當代中國研究中心成立全台第一個以「中國」命名的中國研究機構。

2. 中國研究社科化

在匪情研究基礎上,冷戰後台灣的中國研究多關注中共人事變遷、軍事、黨史等研究傳統。然而,此類研究大多缺乏理論旨趣。因此,將系統化的方法論及理論命題帶入中國研究為當時重要任務。

3. 以田野調查為方法

在冷戰期間,台灣僅有情報人員可以進入中國收集資料。冷戰後,台灣社會科學學者才逐步進入中國進行田野研究,劉雅靈老師為早期一位先驅者。劉雅靈對溫州經濟改革與政治關係的研究在1990年代即登上The China Quarterly。[2]

清大社會所與中央研究院社會所合作設立中國研究學程,每年提供師生田野補助,鼓勵學生深入中國田野調查。田野調查不僅是清大當代中國研究中心重要的方法實踐,也成為培育學生中國研究能力的關鍵途徑。[3] 深入田野實地觀察,不僅幫助學生建立紮實的研究基礎,更重要的是培養「現場感」。吳介民以自身經驗為例,指出2014年雨傘運動與2019年反送中運動前後,能否進入香港的經驗差異指出,現場感對於理解事件脈絡與掌握局勢的重要性。

當前中國研究的挑戰

對於設立中心及學程的初衷與期待,經過21年的推展,吳介民認為有達到及格分數。面對當前國際環境轉變,他提出三個中國研究的挑戰:在地知識、理論創新、「新冷戰」轉型。前兩項為恆常挑戰。

中國研究有其專屬知識,包括:戶口制度與城鄉二元體制、產權制度、政治制度、生育制度與人口結構等,以及由上述體制形塑的資本積累模式與中國黨國資本。吳介民在2006年首次以公民身分差序(differential citizenship)表述中國戶口制度下雙重剝削特徵發表論文時,研討會上有中國學者以「台灣也有戶口制度」來表示中國戶口制度沒有特殊性。吳介民強調,即便中國和台灣皆有戶口制度,但個別內涵差別極大,不能混為一談。

此外,以田野調查確認在地知識也有其重要性。吳介民再以自身對產權制度研究的經驗為例說明,即便已經大量閱讀關於國有制、集體制與私營等文獻,但一直到進入蘇南地區做田野,並與當地幹部互動後才了解實際情況。私營企業戴上集體制「紅帽子」的非正式私有化等現象,與當時書本閱讀的並非相同運作方式。

但在地知識不僅是在地知識,將在地知識一般化為理論問題也很重要。吳介民首先舉例說明比較視野的優點;接著簡要分析參考讀物[4]中的理論創新;隨後以《尋租中國》及《銳實力製造機》為例,仔細說明研究過程、理論對話與發展、敘寫鋪陳方式。

吳介民以Barrington Moore及Theda Skocpol研究中採取的多個案比較方法,結合自身博士論文發展經驗,說明比較視野的重要性。他提到,其指導教授黎安友曾以美國也存在後門交易提醒思考中國的特殊性究竟在哪裡。但吳介民也提到,比較歷史可能面臨個案國家都不專精、且易受選用史料及其他研究結果誤導的情形,並笑稱「宏大命題很像算命」、「需要活得夠長、留在學術界夠久才可以看到檢證的結果。」

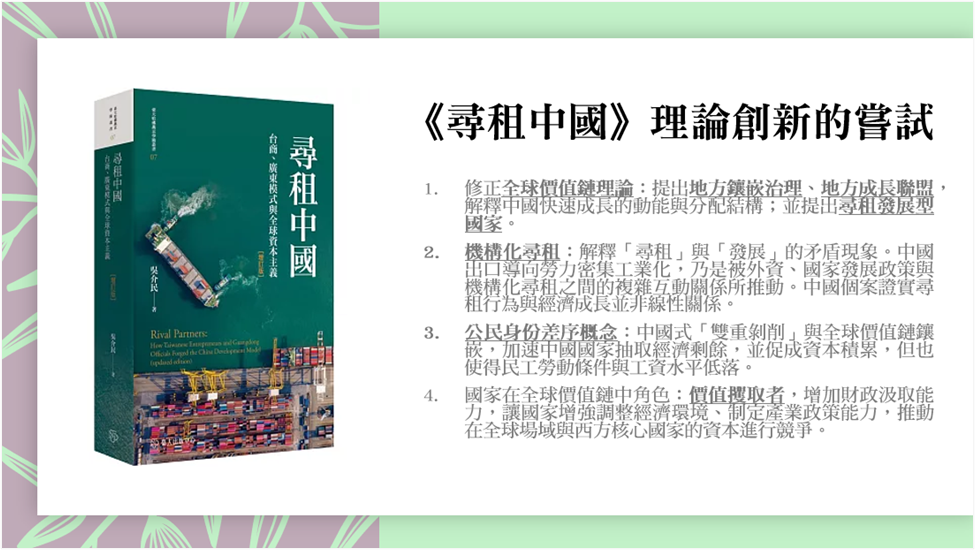

關於理論對話與創新如何進行,吳介民分享《尋租中國》中4組理論創新嘗試的思考過程,摘錄投影片內容如圖。從他的分享中,可以發現研究者對田野資料的高度敏銳尤為重要。在分享理解台陽公司如何透過「數人頭遊戲」建立付款機制的田野經歷時,他幾次提及「細細品味」:細品員工人數差異;細品付款對象差異;細品台幹對非正式制度運作方式的回應等等。此外,從電腦雷射標籤廠總經理對工資上漲的預測,到裕元鞋廠台幹提及被迫遷廠緬甸的說法,前者讓他感受人口紅利逐漸消退,後者讓他警覺到地緣政治經濟的變動趨向。吳介民表示,「帶著問題意識,田野細節就會牢牢記住;沒有帶著問題意識就記不得。」

相較於《尋租中國》,「銳實力」牽涉較多國際政治與政策實作,在全世界理論化程度皆低。但在《銳實力製造機》中,吳介民仍嘗試將「中國對台操作影響力」類型化,提出三個模式:外部脅迫、內部穿透、侵蝕邊界。

在「新冷戰」格局下,中國研究面臨挑戰。不過

吳介民特別指出,即便目前已有美中對抗基本格局,但當前情況與過去的敵對陣營之間「不與對方接觸互動」的舊冷戰不盡相同。因此,我們仍須謹慎使用置放於引號中的「新冷戰」概念。

美中「新冷戰」的對抗帶動國際互動轉變,加上中國在經濟與政治等內政上的危機,如經濟衰退、政治重返極權、安全化與香港快速內地化等,皆使中國研究不確定性提高。不僅進入中國進行田野工作與訪談難度增加,學術交流亦存在阻礙;動輒涉及涉嫌洩漏國家機密與間諜罪。這些狀況讓研究者在成果發表上自我限縮,往往難以辨別自己是在「保護受訪者」,還是研究者/機構與「自我審查」。

關於資料取得困難、統計資料修改(中國官方公布的統計資料經常修改)等問題,吳介民提到三十年前他到上海,訪問統計局,局裡的領導曾說,遇到統計資料缺漏與不一致情況,就「叫下面的人報個數」。他用這個例子說明中國數據造假風險是長久以來的問題。

然而,與挑戰相伴的也是機會。隨著中國快速變化,中國研究在議題和方法上可能需要隨之調整。在「新冷戰」格局下,除了全球貿易集團化外,中國影響力操作與「中國威脅論」也成為全球關切的重要議題。

AI發展與半導體結合,不僅突顯台灣在全球供應鏈中的關鍵位置,也彰顯台灣在學術研究的重要性。當前全球產業鏈正在重組,尋租發展模式可能隨之轉移,未來的研究可擴大關注印太地區其他國家,例如越南、印度。

此外,在數位控制背景下,對中國體制提出新的定性與分析,考察當前中國青年、性別、社會抗爭與民間/公民社會的變化等,也有許多發展空間。

未來可以如何進行研究?吳介民認為有賴於網路媒介與工具的發展。在「新冷戰」下,中國半鎖國又未完全隔絕情況下,透過替代地點、跨境或網路調查、網路實驗調查、跨境廣蒐網路資料、宏觀比較研究等方法,更增添中國研究方法的替代途徑。但他再次提醒,使用二手資料且缺乏現場感可能導致「誤讀」的風險。為避免這個問題,可以透過增加資料飽和度,及與同儕的研究交叉比對辯證,來確保研究結果的可靠性。

總的來說,吳介民認為,運用新資料進行學術典範更新,「將台灣與中國的關係重講一遍」,是這一代、也是新一代中國研究的使命。

結語

清大當代中國研究中心與中國研究學程創辦於台灣與中國政治經濟轉型關鍵時點,期許推動中國研究典範轉移。21年後的現在,「新冷戰」格局出現,雖有危機,亦是契機。再者,在地知識與理論創新作為恆常存在的挑戰,「重新看歷史,才能精確判斷現在的處境。」空間(全球格局)與時間(歷史)維度的比較視野有助於理解當前處境。

最後,吳介民以自身大學和研究所階段的學習、參與社運及拍攝紀錄片等豐富經驗,鼓勵研究生放開闖蕩、廣泛閱讀、不要設限。

[1] 另可參:張育寧,2003,〈中國研究的典範轉型—作為一種視野和使命:專訪中心副主任吳介民教授〉。《當代中國研究通訊》1:21-22。https://cfcc.site.nthu.edu.tw/var/file/203/1203/img/2384/10407194.pdf

[2] Liu, Yia-Ling, 1992, “Reform from Below: The Private Economy and Local Politics in the Rural Industrialization of Wenzhou.” The China Quarterly 130: 293-316.;劉雅靈(李宗義譯),2017,〈自下發軔的改革:溫州農村工業化的私營經濟與地方政治〉。頁165-188,收錄於《自下而上的改革:中國地方經濟發展的路徑分歧》。巨流。

[3] 歷年師生田野、學生機構實習與論文田野成果,可參歷年《當代中國研究通訊》。通訊目前已出版35期,歷年資料與即時通訊報導,可於清華大學當代中國研究中心網站取得。https://cfcc.site.nthu.edu.tw/

[4] 參考讀物包括:

Lee, Ching-Kwan, 2017, The Specter of Global China: Politics, Labor, and Foreign Investment in Africa. University of Chicago Press.

Hung, Ho-Fung, 2022, Clash of Empires: From 'Chimerica' to the 'New Cold War'. Cambridge University Press.

吳介民,2023,《尋租中國:台商、廣東模式與全球資本主義(增訂版)》。國立臺灣大學出版中心。

吳介民、黎安友(主編),2022,《銳實力製造機:中國在台灣、香港、印太地區的影響力操作與中心邊陲拉鋸戰》。左岸文化。