【周碧娥老師《「學/寫」作性別:女性主義與社會學的交會》演講側記】

■日期:2023年5月16日(二)

■時間:14:20~17:20

■地點:人社院C310

■撰文者:廖映彤(清大社會所碩一)

前言

本學期社會學方法論課程邀請國立清華大學社會學研究所榮譽退休教授周碧娥老師,分享她在學術領域的經歷以及和性別議題交織的反思。周老師於1987年社人所成立時,任合聘教授,在1991年,由中研院轉到社人所任教,並在1992年與1996年分別擔任社人所所長及人社院院長。周碧娥老師不僅創立了清華大學人社院性別研究中心的前身——兩性與性別研究室,更推動設立台灣研究室與中國研究中心,分別擔任首任召集人與首任主任,今日的人社院學術空間受惠於周老師等師長在過去的開創與累積。

在開始分享相關經歷前,周碧娥老師認為這些故事不單是個人層次的,更是反映台灣社會性別議題的演變,希望藉此讓我們認識台灣社會從過去到現在走過的路。周老師以性別研究室的名稱為例,從創立初始的「兩性與社會研究室」到現在的「性別與社會研究中心」,名稱改變反映的是性別概念在台灣如何被理解的變遷過程。此外,老師從同學們繳交的作業中發現從二、三十年前至今存在的現象——首先是做性別研究對研究者及旁觀者分別產生的影響,前者可能會有不確定感,後者則可能對性別研究者存在既定的想像,做與不做性別研究似乎都要有一種合理化。其次,當生理男性同學要從事性別研究時,可能會基於不安而對自己的研究特別進行正當化,這是與其他領域不同之處。儘管對於性別議題並不是每個人都會明顯的表現立場,相關討論仍會以不同的幽微形式存在。

女性主義與社會學的交會:美國經驗與台灣概況

周碧娥老師分享她進入政治大學外交系、由原先以擔任外交官為目標,到輾轉離開外交系的心境轉變,除了當時台灣政治與外交局勢不樂觀,系上的性別比與女性的缺席、相對不易的處境,以及產業結構的轉變,使出身農村家庭的周老師觀察到農業因工業發展所受到的影響。主要是藉由與自身家庭有關的體認,並連結到對社會現象的關懷,周老師開始修習社會學課程。回到性別議題,周老師認為當時雖然對性別有一定的敏感度,但並沒有視之為社會現象,亦無相關學術訓練來支持。1970年代的社會學研究者大多以發展或社會變遷領域為主,帶出性別研究在社會學仍有漫漫長路要走。

周老師藉由一篇1980年代香菸廣告中的一句話:“You have come a long way, Baby!”,呈現女性主義在社會學走了好長一段路。在美國的社會學界大約在1970年代開啟一段“Feminist Revolution”,其中Jessie Bernard和Alice Rossi是關鍵人物。Jessie Bernard在1950年代成立了研究社會問題的團隊,試圖讓社會學能夠處理社會現象,在1970年代則參與社會學界的Feminist Revolution,主張對性別議題的討論。Alice Rossi則提出學界中存在性別不平等,要求改革。第二波婦女運動在1960年代就已開展,然而社會學界至1970年代才開始納入、討論女性主義議題,性別研究更是到1987才有正式的出版管道,可見無論是社會或學界中,性別議題的推展都存在重重難關。

由於在1970年代無法成功推動革命,退而求其次的在1980年代建立sociology of women。Dorothy Smith立基於對過去社會學以功能論、實證科學為主的反省,指出生產的抽象知識只有利於統治階級,無法幫助其他社會位置的組群,更與日常生活經驗間存在斷層、分岔,這使 Smith在性別被視為壓迫關係的當時,強調女性社會學家的立場更能看見這樣的斷裂及統治關係,從日常生活經驗來發展對統治的抵抗或解構。在方法層面,由於過去主流的研究法是立基於研究者的位置,以上對下的視角,不但難以切入不同群體的經驗,導致知識生產與實際情形的落差,更使得知識的生產成為權力關係。因此女性主義立場論(Feminist stand point)主張研究者與被研究者的關係應置於同一平台檢視,讓後者能夠發聲、共同參與知識生產,進而發揮知識對受壓迫者的解放。不過這樣的典範並無推展到社會學整體,僅以「女性主義認識論」分支的形式存在。有趣的是,相對於女性主義理論對美國的人類學、歷史學有較多啟發,台灣是以社會學領域受到較多女性主義典範的影響。

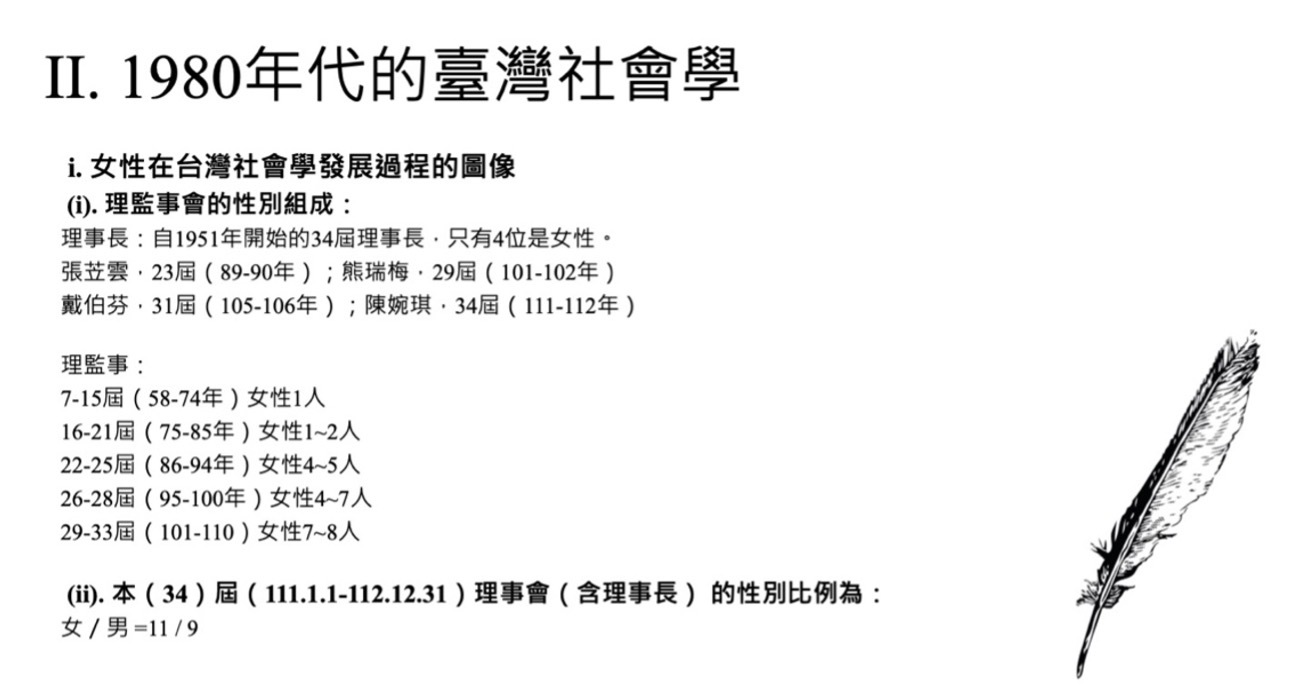

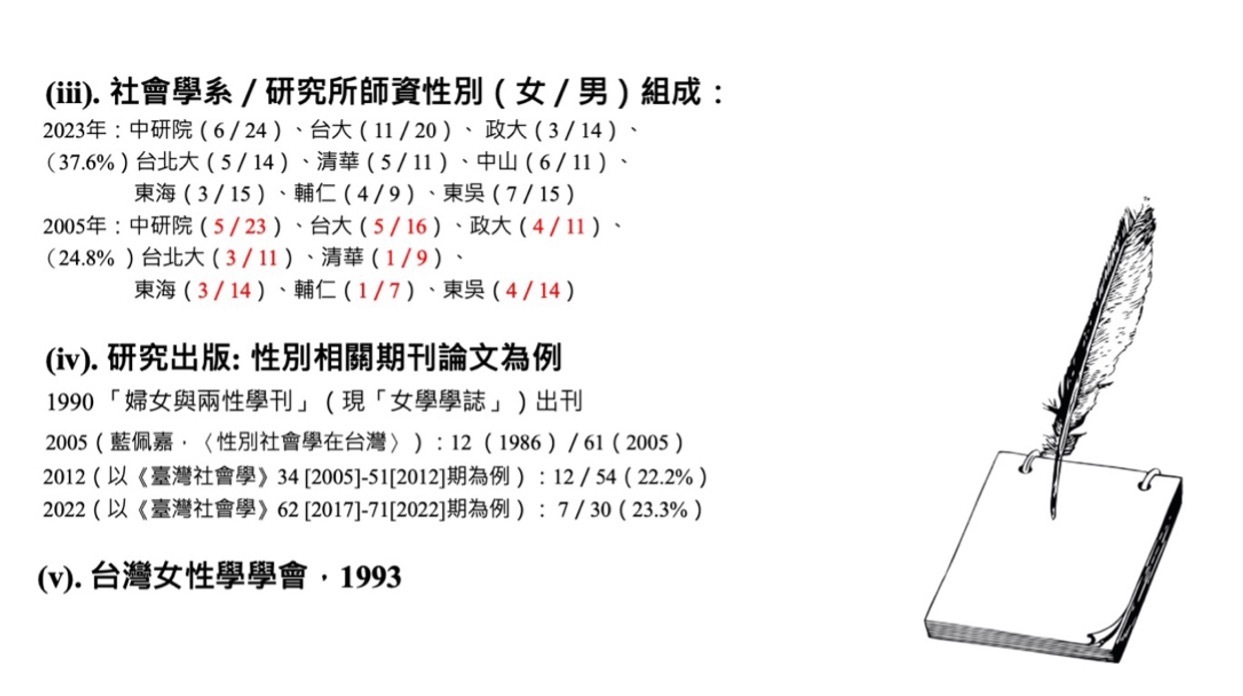

周碧娥老師同樣從女性社會學家參與台灣社會學界的學術組織、教學單位的比例來看性別發展的圖像。首先在台灣社會學會中,理監事會的女性理事長僅佔總數的一小部分,且在推動本土化潮流的1980年代鮮少有女性參與其中,直至近幾年來理監事的性別比才漸漸平衡;其次,在教學與研究方面,中研院及大專院校中的社會學系師資性別組成,也存在長時間以男性為主的情形。在研究出版部分,至今仍沒有以性別為主的社會學刊物,《台灣社會學》中性別研究的比例亦只有小幅度的成長。藉由學術領域的不同層面可見性別研究在台灣社會學界中的處境。(詳見PPT資料)

圖1

資料來源:周碧娥(2023),「『學/寫』作性別:女性主義與社會學的交會」。講座發表於「國立清華大學社會學研究所社會學方法論課程」,新竹:國立清華大學社會學研究所,民國112年5月16日。

圖2

資料來源:周碧娥(2023),「『學/寫』作性別:女性主義與社會學的交會」。講座發表於「國立清華大學社會學研究所社會學方法論課程」,新竹:國立清華大學社會學研究所,民國112年5月16日。

生命史作為分析文類:女性主義社會學者為何做性別社會學

以生命經驗——尤其女性主義者的個人經驗或在學院中的經驗——可以讓我們理解她/他們為何投入性別研究的社會或歷史背景,看到性別議題背後的立場與意義。周碧娥老師以三個相關事件,帶領我們了解她何以走上性別研究之路。首先,開始關注性別議題的契機始於從美國回台後的第一份教職工作,成為個人經驗與性別結構的交錯點,如同Smith對Berkeley社會學博士班中女性鮮少完成學業的敏銳觀察,對其女性主義關懷形塑有重要的影響。第二個事件則是因為周老師遲遲沒有拿到教職聘書,且因為身為妻子、母親,被校方認為擔任兼任老師較適當,此時周老師發現,在社會學界中大家所說的平等似乎沒有包括性別,也沒有人覺得不妥當。在接連經歷學界的排擠等事件後,真相漸漸浮出:性別議題並不是存在單一場域或機構中,而是結構性的現象。

在第三個事件,可以看到在轉向投入性別研究後,主流學界如何詮釋與定位性別研究。在漫長的學術生涯中,周老師不但曾耳聞學界認為做性別是比較簡單或相對其他學門是不重要的,在過去與性別有關的研究計畫也較不易得到經費補助。也許因為在1980年代的臺灣社會學界,同時是女性、妻子、母親的多重身份的女性不多,再加上缺少male mentors、有利的相關背景(如社會學系畢業)等影響,導致周老師對社會學界產生疏離感,認為自己是主流社會學界的局外人(An outsider to the male/main stream sociology)。種種經歷讓周老師從懷疑、歸因於自己,到發現這是許多女性主義社會學家的學術歷程與日常生活中的集體經驗,甚至在結構之下是常態。這些都是周碧娥老師親身體會的斷層,同時是養成女性主義之路,如同西蒙.波娃點出女人是養成的(becoming),沒有人天生是女性主義者,每個人都需要歷經養成的過程。

婦女/性別研究的實作

雖然在學術領域面臨多重困境,周碧娥老師仍藉由傅爾布萊特獎學金赴美進修性別研究,並獲得亞洲協會的計畫贊助,於1989年成立「兩性與社會研究室」,之後更推動「性別研究學程」。有鑑於1970年代美國的婦女運動與1980年代的性別研究(當時稱婦女研究)的發展,亞洲協會希望對當時亞洲的婦女研究的推展有幫助,特別是關於婦女參政的議題。基於周老師過去經驗有政治、外交的背景,認為政治上的權力是重要的改革管道,加上婦女參政在美國具有重要性,因此研究台灣婦女參政的計畫也得到支持。除了關注選舉制度(特別是婦女保障名額)與民主化對女性政治參與的研究外,周老師也關注經濟發展對女性地位的影響:從性別角度切入分析經濟發展對婦女產生的影響,發現男女的薪資比例、職業/職位的分佈並無明顯改善,即便女性就業率增加,家務勞動負擔並無因此減少。此外,對應中國研究中心的成立,周老師將研究議題由女性與經濟發展進一步延伸,關注全球化與性別的交會,聚焦討論台商老闆娘在台商外移中國後,於新的跨國空間中身為生產及再生產角色的作用,以及在中國台商的「包二奶」現象下,性別的權力關係如何展現在親密關係層面。此外,周老師也以跨國空間為主軸,探討其如何產生不同的女性氣質(femininity)和男性氣質(masculinity)運作方式、老闆娘在公私領域間的移動、新型態的家的概念等議題。周老師在去年(2022)將其多年在性別領域的教學與研究彙集,出版「性別社會學:性別作為範疇、理論與實作」一書。

結語及提問

周碧娥老師透過自身生命經驗,帶我們看到台灣性別研究的發展歷程,在1980年代女性社會學家不易的處境與過程下,成為公眾議題的領導人。同時在自身的體悟之下,周老師認為應避免成為主宰/統治者的角色,而是提升知識作為公共資產。

洪翊芳(清大社會所碩一學生)回應周碧娥老師的經驗,分享老師所經歷的情形仍存在於政治學領域,女性主義典範則位處邊緣。同時她也提出西方及東亞地區出現的女性主義衝突,例如發生在跨性別運動的討論,以及韓國廢除婦女部等典範對撞狀況。周老師指出對撞的情形具有共同前提,如同婦女運動初始之際的資源較少、內部存在異質的派別,資源分配問題容易產生衝突,又例如南非的gender mainstreaming在資源減少時形成不同群體間的競爭,因此資源是否充足是影響的關鍵之一。而韓國的婦女部廢除與否,應當思考的是性別議題並非單一因素造成,以及只將性別相關事務歸屬單一部門是否妥當,此外韓國還有許多面向的性別議題值得討論。

潘雅鈺(清大社會所碩一學生)提出當生理男性投入性別研究時,是否會再製主流的性別階序?周老師以女性主義方法論作為回應,“by women”、“of women”、“for women” 是定義性別研究的標準,若說性別是社會建構,那麼女性主義研究者不一定要是生理男性或生理女性,原先為生理男性的R. W. Connell同樣是女性主義者,因此無論性別都能成為女性主義者,且都需要受到檢驗。正是因為性別研究旨在解構既有的性別權力關係,若因身為男性而認為自身的研究或教學具有權威性或在其中具有優勢,實則反應其難以從事女性主義研究。

接續上一個問題,洪翊芳描述男性亦受到多重身份交織的影響,以及男性當兵的制度,想詢問老師如何看待國家建構是以男性為中心發展和兵役議題。林芷婷則延續討論男性從事性別研究是否需要具有正當性,以及與生理女性不同的日常生活經驗,會產生是否能為其他性別群體代言的疑問。周老師認為無論從事性別研究,甚至從事社會學研究都需要重新教育(de-education、re-education),放棄既有的認知並學習新的方法論、知識論框架,進一步,周老師提出在立場論之下部分知識的限制,並無能為所有人代言的知識。回到合理性的討論,這並非誰能做/不能做的問題,而是如何做,女性主義作為一種方法論,在乎的是研究者需要認知到自己發言的位置,以及如何發展出研究議題及論點等過程。對於當兵議題,周老師點出保衛國家並非只有當兵一途,以及軍隊文化中存在的男性中心、陽剛、權威結構,男性主體的服兵役概念需要被討論、調整,再思考女性是否加入的可能性。

最後,周碧娥老師強調要做或不做性別研究其實都不需要正當化、合理化,而是思考研究的議題是否有意義。周老師提及女性主義並非只有單一定義,為自己辯護、據理力爭也是重要的,如同當初開創性別研究時的勇往直前,一個新的領域並不是預先被給定,其必定有一段創建合法位置的過程。